Cantines scolaires RDC : coûts, impact, sécurité alimentaire

En RDC, la faim ne plane pas au-dessus des écoles : elle s’assoit en classe. Les dernières analyses IPC montrent des millions d’enfants exposés à l’insécurité alimentaire, avec des effets directs sur l’attention, l’assiduité et la réussite. La stratégie nationale d’alimentation scolaire 2025–2030, et sa phase pilote d’environ 200 000 élèves, offrent une lueur solide : un repas simple, régulier, acheté au plus près, pour mieux apprendre et faire vivre les terroirs. Ce dossier met à plat ce qui est décisif — sécurisation budgétaire, achats de proximité, exigences d’hygiène, suivi public — et montre comment transformer une annonce en politique durable.

CANTINES SCOLAIRES

Robby Kasonga

9/18/20259 min temps de lecture

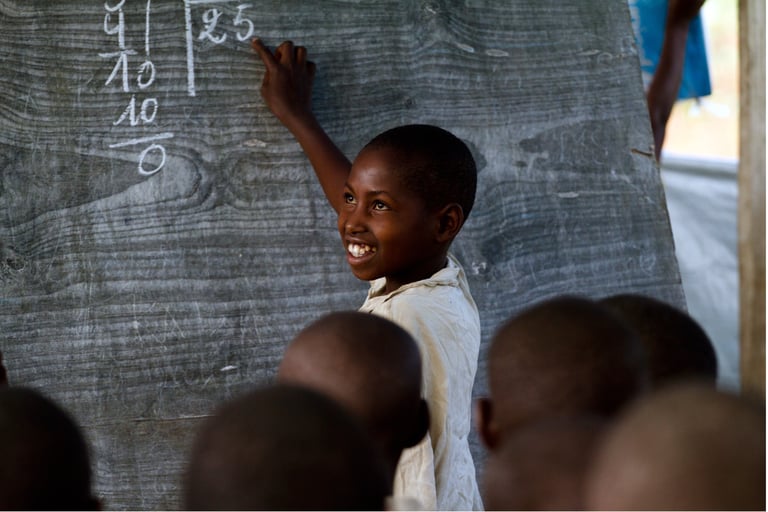

En République démocratique du Congo, la faim ne se lit pas qu’en pourcentages ou en courbes : elle se voit, se sent, s’entend. Elle traverse les foyers, franchit les seuils des classes et s’assoit à mêmes bancs que les élèves. Les dernières analyses conjointes (IPC) rappellent l’ampleur du choc : près de vingt‑huit millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë (phase 3 et au‑delà), avec des poches d’urgence qui s’étendent au gré des violences et des flambées de prix. La statistique n’est pas abstraite : elle s’incarne dans des matinées blêmes où l’on gagne l’école l’estomac vide, où l’attention s’effiloche au milieu de la leçon, où l’on renonce certains jours au chemin de la classe parce que l’énergie manque, tout simplement.

Légende : « À l’école, un repas peut changer une journée d’apprentissage. » — Crédit : Ken Wiegand / USAID — Licence : Domaine public (PD-US-USAID).

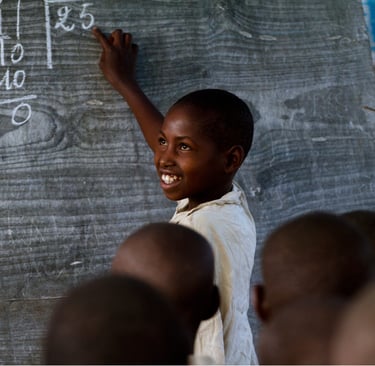

Légende : « Étudier l’estomac plein : une chance à (re)donner. » — Crédit : Marc Hofer / UNESCO — Licence : CC BY-SA 3.0 IGO.

Il faut ajouter, pour être honnête, la part des enfants dans cette géographie de la faim. Les séries récentes basées sur l’IPC indiquent qu’environ quatorze millions et demi d’enfants ont affronté un niveau de crise ou pire au premier semestre 2025 — contre un peu plus de douze millions un an auparavant —, soit près d’un enfant sur quatre. Dans le même temps, les estimations du Programme alimentaire mondial situent à environ 4,75 millions le nombre d’enfants de moins de cinq ans qui font face, ou feront face, à la malnutrition aiguë. Pour une salle de classe, cela veut dire que la fatigue n’est pas seulement pédagogique : elle est physiologique. Et qu’un repas simple, servi à heure régulière, peut changer la manière d’apprendre autant que la note au bas de la page.

Dans ce tableau sévère apparaît toutefois une lueur, à la fois modeste et décisive : l’adoption d’une Stratégie nationale de l’alimentation scolaire (2025–2030) assortie d’une phase pilote visant environ deux cent mille élèves dès 2025–2026, avec appui technique du PAM. Le pays assume ainsi que la cantine n’est plus le domaine de projets épars, mais une politique publique : elle nourrit, elle retient, elle ordonne la demande alimentaire autour des écoles. Optimisme prudent : la route sera étroite, les budgets comptés, les routes capricieuses ; mais la charpente existe, et l’on peut la consolider dès maintenant.

Une politique qui parle aux enfants et aux territoires

Cantines « faites ici, utiles à tous » : lueur d’espoir prudente

Ce qui change, d’abord, c’est la place de l’école. Elle cesse d’être seulement un lieu où l’on transmet des savoirs pour devenir un espace où l’on protège des capacités d’apprendre. Le repas scolaire n’est pas qu’une assiette : c’est un horizon de régularité pour des familles soumises à des revenus instables et des marchés volatils. C’est aussi, lorsque l’approvisionnement se fait près de l’école, une promesse tenue à l’échelle du territoire : l’argent public circule, le producteur vend sans quémander, la coopérative apprend à livrer à heure dite et à qualité constante. Cette articulation n’a rien d’idéologique ; elle répond à la logique des faits. Là où les achats s’ancrent localement et où la qualité est surveillée, les menus se stabilisent, la présence en classe progresse, et le récit de la cantine devient crédible.

Légende : « Aller à l’école, chaque matin : un défi plus léger quand le repas est assuré. » — Crédit : Rahtilak123 — Licence : CC BY-SA 4.0.

Le contexte international donne des repères utiles : plus de quatre cent soixante millions d’enfants bénéficient déjà d’un repas à l’école, et l’Afrique a connu, ces dernières années, une accélération portée par des programmes assumés et financés par les États. La RDC n’a pas à copier qui que ce soit ; elle a à traduire. Traduire les principes qui fonctionnent — lisibilité du financement, proximité des achats, sécurité sanitaire au quotidien — dans le langage de ses territoires, de ses saisons, de ses routes.Write your text here...

Ce qui bloque encore — et qui peut se dénouer

La première fragilité tient au financement. Une cantine qui s’interrompt faute de décaissement perd plus qu’un repas : elle perd la confiance. Il faut donc de la visibilité sur plusieurs exercices et des mécanismes qui absorbent les à‑coups plutôt que de les transmettre aux écoles. Viennent ensuite les achats : la paperasse actuelle suppose des opérateurs de grande capacité, alors que les meilleurs partenaires sont souvent des coopératives paysannes installées à quelques kilomètres, capables de volumes raisonnables et d’une qualité suivie si les règles sont claires. La logistique, enfin, manque d’éléments simples : de l’eau, des ustensiles adaptés, un espace de stockage basique, un peu d’énergie fiable. Rien de spectaculaire, tout de décisif.

Un autre nœud est plus discret, mais tout aussi décisif : la sécurité sanitaire. Une intoxication ne ruine pas seulement un menu ; elle mine l’acceptabilité sociale du programme entier. Or la prévention tient dans une routine exigeante et simple : de l’eau et du savon, des températures tenues, des surfaces propres, des restes traités avec sérieux. Sans cette discipline, la meilleure des intentions s’effiloche.

Combien cela coûte, et pourquoi l’effort est raisonnable

Les repères de coût, issus des expériences comparables, situent l’ordre de grandeur entre quarante et soixante‑quatre dollars par élève et par an en contexte de revenu faible ou intermédiaire. Appliqué à deux cent mille élèves, cela représente, selon l’ambition et les prix locaux, entre huit et treize millions de dollars par an. Ce n’est pas un chiffre abstrait : c’est un arbitrage. Pour ce montant, on achète de l’assiduité, des acquis scolaires plus solides, un filet nutritionnel pour des cohortes entières, et des débouchés de proximité qui structurent un marché vivrier. L’État ne « subventionne » pas une idée généreuse ; il entretient un capital rare : la capacité d’apprendre aujourd’hui pour produire demain.

Traduire les bonnes pratiques sans les fétichiser

Les pays qui tiennent leurs cantines dans la durée ont souvent inscrit une règle simple : une part minimale d’achats auprès de l’agriculture familiale. Trente pour cent n’est pas un totem ; c’est un seuil qui force les organisations à se parler. Pour y parvenir, la mécanique peut rester sobre : lots territorialisés pour ne pas éloigner les livraisons, pré‑qualification de coopératives pour gagner du temps sans fermer la porte à de nouveaux entrants, prix de référence publics pour éviter les suspicions, acomptes contre bons de livraison pour fluidifier la trésorerie des petits fournisseurs. La règle est simple, mais elle engage tout le monde : si les coopératives livrent à l’heure et à la qualité dite, si l’administration paie à l’heure, si les écoles enregistrent ce qu’elles reçoivent et ce qu’elles servent, la chaîne devient prévisible.

Légende : « Cantines scolaires : des débouchés sûrs pour les producteurs du territoire. » — Crédit : Robby Kasonga — Licence : CC BY-SA 4.0.

La sécurité et la qualité, racontées sans sigles

Dans une cuisine scolaire, la sécurité n’est pas un supplément d’âme ; c’est le plancher. Elle commence par des gestes que chacun connaît et que trop souvent l’on oublie : se laver les mains, plusieurs fois, au bon moment, avec du savon ; refuser un sac qui sent l’humidité ou qui présente des traces de contamination ; stocker au sec, sur palette, hors d’atteinte des nuisibles ; séparer ce qui doit l’être pour éviter les contaminations croisées. Elle continue par une attention banale et capitale aux températures : maintenir chaud au‑delà d’environ soixante degrés quand le menu l’exige ; garder le froid sous quatre à cinq degrés pour les aliments fragiles lorsque la chaîne du froid a du sens localement ; ne jamais laisser des plats tiédir des heures au bord d’un lavabo. Elle s’achève, chaque jour, devant l’évier : eau chaude, détergent adapté, rinçage sérieux, séchage à l’air plutôt qu’avec un chiffon douteux.

Légende : « Le repas à l’école commence par des mains propres. » — Crédit : C. F. da silva.costa — Licence : CC BY-SA 4.0.

Rien de cela ne demande des laboratoires ; tout cela demande de la constance. Les restes ne se resservent pas le lendemain si la chaîne chaude ou froide n’a pas été tenue ; un cahier du jour note les menus, l’heure du service, les incidents — ne serait‑ce que pour pouvoir corriger. Des visites inopinées, au cours desquelles un professionnel de santé peut accompagner l’équipe de contrôle, suffisent souvent à maintenir la confiance et à rectifier un geste qui se perd. Cette routine, modeste et têtue, protège la réputation du programme autant que le repas protège l’enfant.

Monter en puissance sans se mentir

Rien n’oblige à tout faire tout de suite. La phase pilote doit servir à apprendre vite. Une trajectoire crédible pourrait suivre trois lignes qui s’épaulent. D’abord, la visibilité budgétaire : inscrire une ligne sur trois ans, ajouter un petit coussin pour absorber les retards et dire publiquement, trimestre après trimestre, ce qui a été effectivement payé. Ensuite, l’achat de proximité : contractualiser à l’échelle des territoires, pré‑qualifier quelques coopératives par lot, publier des prix de référence, verser des acomptes contre livraison, viser une part locale qui progresse franchement au bout d’un an et demi. Enfin, la transparence : faire connaître, chaque mois, quelques chiffres que tout lecteur comprend — le coût moyen par élève, la présence en classe, la part des achats locaux, les incidents d’hygiène et les délais de paiement. Cinq indicateurs suffisent à raconter l’essentiel, et surtout à corriger l’accessoire.

Réalisme guidé par l’IPC

Le pays ne naviguera pas en eau plate. L’IPC, qui mesure la sévérité de l’insécurité alimentaire, rappelle que les chocs de prix reviendront, que des routes se couperont, que des transferts budgétaires prendront du retard. C’est pour cela que la granularité importe : des contrats plus courts mais renouvelables, des micro‑stocks de deux à trois semaines dans les écoles équipées, des achats groupés entre établissements voisins, des clauses d’ajustement plafonnées qui protègent la continuité sans laisser dériver les coûts. Rien d’innovant en soi, tout d’indispensable dans un contexte où la prévisibilité vaut autant que la générosité.

Ce que le public est en droit d’attendre

Au bout de quelques mois, les effets doivent se voir sans microscope : des classes un peu plus pleines le matin, moins d’alertes liées à l’hygiène, une part d’achats locaux qui cesse d’être symbolique. Au bout de dix‑huit mois, si ces trois signaux se confirment, l’extension s’impose — non comme un réflexe, mais comme une conséquence. La confiance publique se gagne à ce prix : par des résultats tangibles, modestes parfois, mais réguliers et publiés.

Conclusion

Il est tentant, face à la faim, de chercher des miracles ; il est plus utile d’installer des routines. Une cantine scolaire bien tenue n’est pas une faveur faite à la pauvreté : c’est une discipline posée au service de la dignité. Sécuriser le financement, rapprocher l’achat, tenir les cuisines à hauteur d’enfants et rendre des comptes en clair : autant de gestes sobres qui transforment une annonce en politique. La Stratégie 2025–2030 offre une charpente ; la phase pilote, une première marche. La lueur n’efface pas la nuit ; elle la traverse. Et il se pourrait qu’un pays gagne ainsi, silencieusement, une génération d’élèves capables d’apprendre et de produire, parce qu’on aura commencé par ne pas les laisser apprendre le ventre creux.

Références

Ministère de l’Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté (RDC). Stratégie nationale de l’alimentation scolaire 2025–2030, 26 août 2025.

PAM/FAO/IPC. Analyses 2025 : ~28 millions de personnes en IPC 3+ en RDC ; poches en IPC 4 (urgence).

Save the Children (7 avril 2025). Enfants et IPC : ~14,6 millions d’enfants en IPC3+ (janv‑juin 2025).

WFP (2025). RDC — ~4,75 millions d’enfants de moins de 5 ans faisant face ou susceptibles de faire face à la malnutrition aiguë.

WFP. State of School Feeding Worldwide (dernières éditions) : >466 millions d’enfants servis ; financement majoritairement public.

School Meals Coalition / Education Commission (2024–2025). Repères de coûts : ≈ 41–64 USD par élève et par an.

Brésil — Programme national d’alimentation scolaire (PNAE), loi 11.947/2009 : part minimale d’achats auprès de l’agriculture familiale.